Pour la culture du risque

Les catastrophes naturelles et industrielles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves pour la sécurité des personnes, la santé publique et l’environnement.

Le GEIDE post-catastrophe – Groupe d’Expertise et d’Intervention Déchets – a été fondé en 2006 par Robin des Bois, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), la FEDEREC (Fédération des Entreprises du Recyclage), la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement) et la FNSA (Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement et de la maintenance industrielle).

Torpiller les déchets du tsunami et polluer

Le chalutier Ryou-Un Maru, vaisseau fantôme entraîné par le ressac du tsunami du 11 mars 2011 a été coulé par les garde-côtes américains. L’épave repérée depuis le 23 mars s’approchait sous l’effet des courants de l’Alaska. L’opération a eu lieu à 180 milles marins de l’Alaska.

Incendie en Seine-Saint-Denis

L’incendie est circonscrit mais les pollutions atmosphériques ne le sont pas. La combustion sauvage d’un entrepôt de textiles synthétiques dégage un panache de poussières, de métaux lourds, de composés toxiques et de dioxines. Ces évènements se reproduisent régulièrement dans un habitat urbain dense où cohabitent dangereusement la logistique et les populations.

Robin des Bois souhaite que la préfecture de Seine-Saint-Denis, Airparif et le Ministère de l’Ecologie déclenchent un protocole de suivi de cette pollution atmosphérique et en évaluent les conséquences sanitaires et environnementales. Sur site, les déchets de l’incendie doivent être considérés comme des déchets dangereux.

Boues rouges : un mal mondial

MAL – Magyar Alumínium ZRt (Aluminium Hongrois Co.) – vient d’être condamné à 470 millions d’euros d’amende pour le déversement de plus de 1,8 million de tonnes de boues rouges, un an après la rupture de la digue ouest du réservoir de l’usine d’Ajka en Hongrie. Selon le bilan officiel de la Direction Nationale des Catastrophes (Országos Katasztrófavédelmi Föigazgatóság) en date du 17 septembre 2011, un peu plus d’un million de tonnes de terres et matériaux pollués par les boues rouges aurait été collecté et regroupé. Il reste encore beaucoup de polluants dans la nature et ils ne seront jamais récupérés, dilués dans les sols, partis dans les eaux souterraines, transportés par le vent sous forme de poussières, et charriés par le Danube (1). Une équipe universitaire hongroise vient de publier une étude selon laquelle le plancton du Danube au niveau de Budapest a considérablement décliné pendant au moins 3 semaines après la catastrophe. Des peupliers ont été replantés sur les terrains agricoles qui ne peuvent plus être utilisés pour les cultures. Les peupliers ont des capacités de transfert des polluants dans leurs parties aériennes. Ils peuvent devenir des maillons de contamination des chaînes alimentaires pour la biodiversité ordinaire – oiseaux, insectes, vers de terre.

Les déchets du tremblement de terre et du tsunami au Japon Rapport d’étape – septembre 2011

1. La contagion radioactive

Le 11 mars 2011, c’est le vide juridique au Japon pour les déchets radioactifs diffus d’une catastrophe nucléaire. La Loi en vigueur sur la gestion des déchets place sous la responsabilité technique et financière des collectivités territoriales les déchets des catastrophes naturelles à l’exclusion cependant des déchets radioactifs ; la Loi sur la réhabilitation des sols pollués exclut de son périmètre les sols et déchets radioactifs ; la Loi sur la gestion des matières et des déchets radioactifs concerne seulement l’emprise des établissements nucléaires.

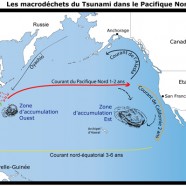

Des millions de passagers clandestins tournent autour de l’Océan Pacifique

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°16

Déchets en mer

After choc n°2. Ce communiqué fait suite à l’After choc n°1 consacré aux déchets terrestres du séisme et du tsunami japonais.

L’After choc

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°15

Les catastrophes climatiques, géologiques ou anthropiques produisent en quelques secondes, heures ou jours des volumes de déchets tels que les institutions sont incapables de les traiter avec les moyens ordinaires. La rupture des « lignes de vie » – l’eau, l’électricité, les voies de transport et de communication – plonge les survivants dans un désarroi profond. L’accumulation de gravats et de déchets aggrave le choc des populations et diffère les premiers pas du retour à la normale.

Extension du domaine de la catastrophe

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°12

La teneur extravagante en iode 131 à quelques centaines de mètres de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi provient du lessivage vers la mer des eaux de refroidissement mobilisées par les pompiers et sauveteurs. Il n’y a pas à Fukushima et dans les INB françaises – Installations Nucléaires de Base- de dispositifs de collecte de ces eaux de refroidissement alors que n’importe quel entrepôt de produits chimiques doit légalement être doté d’un bassin de collecte des eaux d’extinction d’incendie. La teneur en iode 131 provient aussi des dépôts de poussières radioactives consécutifs aux explosions dans les hauts des îlots nucléaires à savoir les bâtiments, réacteurs et piscines. L’iode 131 est un des indicateurs de pollution. D’autres mesures montreront plus tard des écarts semblables pour ce qui concerne le césium 137 et le plutonium.

Retour sur les boues rouges

Boues rouges en Hongrie – Communiqué n°3

En 2010, la plus grosse catastrophe industrielle de l’Union Européenne a eu lieu le lundi 4 octobre en Hongrie. Ce jour là, un fleuve de boues rouges a déferlé et commencé à rejoindre le Danube, tuant au moins dix habitants, blessant et brûlant des dizaines d’autres, et dévastant des maisons, des milliers d’hectares de terres agricoles et des rivières ou des zones humides inscrites dans le réseau européen Natura 2000.

Boues rouges

Boues rouges en Hongrie – Communiqué n°2

L’ingérence écologique en Hongrie est nécessaire. Les boues rouges d’Ajka contiennent notamment des teneurs importantes en soufre (environ 3.000 mg / kilo), en chrome (600 mg / kilo), en nickel (200 mg / kilo), en arsenic (100 mg / kilo) et en mercure (1 mg / kilo). Cet épandage représente pour les populations des risques sanitaires qui ne peuvent pas être considérés comme négligeables. Si l’on estime que la moitié du déversement a recouvert des surfaces agricoles d’une superficie de 5.000 hectares, chaque hectare est en moyenne recouvert par 500 tonnes de déchets. Ceci est un ordre de grandeur.