Le 17 janvier 1966, à 9h22 heure locale, un bombardier B52 de l’US Air Force entre en collision à 9450 m d’altitude avec un avion citerne KC135 pendant une opération de ravitaillement en vol. Les carlingues s’écrasent sur le village de Palomares à 80 km de Carthagène, province d’Almería, Espagne. Des débris tombent dans la Méditerranée et jonchent les rues, les collines, les champs et les plages. Parmi eux, il y a 4 bombes thermonucléaires.

- Bombardier B52

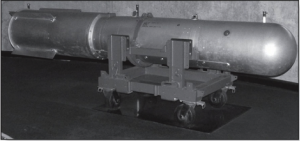

- Bombe thermonucléaire B28 de 1,5 mégatonne

Quelques habitants du village, dont la principale richesse est la culture de tomates, de luzerne et quelques oliviers, sont sortis de leur routine par un fracas, des gerbes de feu et des monstres de ferraille tombés du ciel. Alors que les carlingues s’écrasent à terre et que des bouts de métal fumant sont dispersés, quelques témoins voient au moins deux parachutes au bout desquels sont suspendus des objets non identifiés. Ils sauront plusieurs jours plus tard qu’il s’agit de bombes thermonucléaires.

C’est seulement pendant le briefing du petit-déjeuner que le président américain Lyndon Baines Johnson est informé et il ne faut pas compter sur le général Franco pour dire spontanément à son peuple et au monde l’ampleur de la vérité et des inquiétudes. C’est Radio Moscou qui la première et dans l’incrédulité presque totale annonce que le sud de l’Espagne est contaminé par une radioactivité létale.

Le B52 transportait 4 bombes thermonucléaires de 1,5 mégatonne chacune dans le cadre de l’opération « Chrome Dome ». Ce protocole consistait à partir de 1961 à survoler 24h/24 et 365 j/an l’Alaska, le Canada, le Groenland, le Sud de l’Europe avec des bombardiers parés à infliger instantanément à la Russie des représailles atomiques en cas d’attaque similaire par la Russie.

L’Espagne avait signé avec les États-Unis en 1953 le pacte de Madrid permettant à l’US Air Force et l’US Navy d’ouvrir des bases en Espagne. Ce pacte voulu par le général Franco avait à ses yeux deux avantages. Il permettait à l’Espagne d’être assistée par les USA en cas d’agression militaire externe et à l’armée nationale de reprendre des forces grâce aux 500 millions d’US$ attribués par l’US Military Assistance Program entre 1953 et 1963. Par ailleurs, l’aide financière supplémentaire d’1,3 milliard d’US$ délivrée par les États-Unis pendant la même période permettait à l’Espagne de relancer son économie malgré son exclusion du Plan Marshall. Le pacte de Madrid a été prolongé en 1963 et la possibilité pour les B52 de l’US Air Force de se ravitailler en vol au dessus de l’Espagne faisait partie des nouvelles clauses confidentielles. Les rendez-vous ponctuels en plein ciel entre des KC135, ravitailleur en kérosène, et des B52 étaient une évidence pour beaucoup d’observateurs. La présence de bombes atomiques dans les soutes des bombardiers restait une hypothèse.

Le bilan humain immédiat est de 7 morts parmi les équipages des avions, quatre survivants dont trois retrouvés en mer par des pêcheurs. Il n’y a pas de victimes parmi la population locale.

En milieu d’après-midi, 49 éclaireurs de l’armée américaine sont dépêchés sur place par hélicoptère. Une bombe est repérée à 300 m de la plage, sur un terrain accidenté. Elle est cabossée mais n’a pas perdu son intégrité. Son parachute a fonctionné. Elle est tombée sur la berge d’un torrent à sec et les compteurs ne s’affolent pas à son contact.

Aux premières lueurs du 18 janvier, les fouilles reprennent avec l’assistance de la Guardia Civil et la deuxième bombe est localisée à 9h30 au fond d’un fossé. Le parachute et les autres dispositifs de verrouillage n’ont pas fonctionné. Une partie des explosifs chimiques du détonateur primaire s’est amorcée pendant la chute ou au contact avec le sol. Des débris ont été dispersés dans un rayon de 100 m et la contamination de l’environnement proche par le plutonium est immédiatement suspectée.

Une heure plus tard, une troisième bombe est à son tour découverte. Elle a aussi été endommagée par les explosifs chimiques primaires. Son parachute n’a pas fonctionné. Des débris sont visibles dans un rayon de 500 m.

La quantité totale de plutonium dispersé est estimée à 9 kg.

La quatrième bombe thermonucléaire reste introuvable (cf. encadré « A la recherche de la quatrième bombe perdue »).

L’US Air Force n’est pas du tout préparée à la détection du plutonium 239 dispersé à la suite d’un accident d’avion. Bien que les États-Unis et les pays alliés soient pour les besoins de la Guerre Froide en permanence survolés par des gros-porteurs prêts à larguer des bombes, aucune doctrine post-accidentelle sur la décontamination des sols, des cultures et de l’environnement n’est élaborée. Les seuls détecteurs de radioactivité disponibles sont des PAC-1S. Ils sont difficilement maniables dans ces terrains accidentés. Leur apprentissage est difficile. Par conséquent, les mesures des rayonnements alpha sont imprécises. Les PAC-1S arrivent au bout de quelques jours en provenance de 8 bases américaines en Europe, d’une en Afrique et de 16 aux États-Unis.

Une emprise continue de 230 ha avec au centre et à l’ouest les 2 sources majeures des 2 bombes accidentées est délimitée. Elle traverse le village de Palomares de part en part.

Début février, les experts américains dirigés par Wright Haskell Langham, plus connu sous le nom de Mister Plutonium, proposent au gouvernement espagnol un protocole dont la clause majeure est le décapage sur 5 à 6 m de profondeur de toutes les terres fortement contaminées et l’enfouissement sur place dans une fosse étanche.

Après 15 jours de discussion, le gouvernement espagnol sous la pression des populations régionales, de la presse nationale et de l’opinion publique impose un retournement fondamental : toutes les terres dépassant 88.000 Bq/kg de plutonium doivent être regroupées et transportées aux États-Unis. Les sols contaminés à des teneurs inférieures à 88.000 Bq/kg seront arrosés et labourés pour diluer la concentration surfacique jusqu’à ce qu’elle soit considérée comme acceptable.

Les végétaux dépassant 600 Bq/kg seront eux-aussi regroupés et exportés aux États-Unis. Au-dessous 600 Bq/kg, ils seront brûlés.

Les militaires américains sont chargés de récupérer les déchets d’épaves, les improbables documents confidentiels, d’extraire à la pelle ou à la main les mottes de terre et de couper à la machette les végétaux contaminés. Ils portent, s’ils le veulent, des masques chirurgicaux considérés par Mister Plutonium et son équipe comme de purs placebos psychologiques. Les militaires qui le souhaitent sont aussi équipés de gants en plastique, de combinaisons non jetables et de bottes. Mister Plutonium explique à ses troupes que si cet uniforme de pure forme est porté d’une manière systématique, les habitants de Palomares et des villages voisins s’inquièteront inutilement et réclameront eux aussi des protections individuelles. La décision commune de l’Espagne et des États-Unis avait été dès le début de la crise de ne pas évacuer la population. L’Espagne ne veut pas nuire au tourisme en plein essor à cette époque en Andalousie et les États-Unis ne veulent pas inquiéter les États survolés par les B52, ni susciter des tensions supplémentaires avec les gouvernements et les opinions publiques des pays hébergeant des bases militaires stratégiques.

- Opération de décontamination en cours. Photo US Air Force.

Si une contamination cutanée est détectée, le personnel exclusivement composé de militaires américains a instruction de se laver avec des seaux d’eau et de se refaire contrôler aussitôt après. C’est seulement le 24 janvier et le 3 février que des douches de décontamination arrivent sur les différentes sections du chantier. Si une contamination est repérée sur des vêtements, les militaires ont instruction d’en changer et de laver les vêtements pollués par leurs propres moyens. La mission devait durer quelques jours et beaucoup d’intervenants sont à court de vêtements. Dans les faits, chaque équipe reste 2 à 3 semaines sur place. A leur retour dans leur base en Allemagne, les vêtements et autres objets de la vie courante des démineurs de la 7ème armée sont radioactifs au-delà des normes considérées comme admissibles. Dès lors, le protocole de contrôle à l’intérieur du camp de base de Palomares est renforcé.

Une tranchée d’une capacité de 765 m3 est creusée avec des engins de chantier destinés à l’enlèvement des épaves d’avions. Elle est dédiée au stockage temporaire des déchets dans l’attente d’une décision finale sur leur destination. Quand elle est pleine, elle est recouverte par les terres d’excavation puis, semble-t-il, oubliée comme l’a été une deuxième tranchée ouverte après le comblement de la première.

12.000 m3 de déchets végétaux contaminés au plutonium 239 sont brûlés. Le brûlage à ciel ouvert est réalisé dans le lit de la rivière à sec, là où une bombe endommagée a été trouvée. Il se fait de nuit, quand les vents portent les fumées vers la mer. Les pistes des camions sont régulièrement arrosées par de l’eau ou par un spray de diesel léger pour réduire les envols de poussières contaminées. Les camions sont régulièrement passés au jet sur une plateforme. Plusieurs petites maisons blanches typiques de l’habitat andalou et des réseaux de murets en pierre sont nettoyés sous haute pression avec de l’eau et un détergent pour abaisser la contamination à des niveaux considérés comme acceptables. Il n’y a pas de collecte des eaux polluées.

1500 tonnes de terres et végétaux broyés pollués répartis dans 4810 fûts sont chargés entre le 17 et le 24 mars à bord du Boyce, un liberty ship construit en 1945, une sorte de bonne à tout faire au service de l’US Navy apportant vivres et matériels divers aux bases américaines et aux efforts de guerre dans le monde entier. L’équipage du Boyce est civil.

L’US Navy souhaite que chaque fût porte sur le haut, sur le côté et sur le fond la mention « Poison Radioactive Material » en bleu ou en rouge. L’US Air Force et le DOD (Department of Defense) s’y opposent conformément à la doctrine de discrétion qui chapeautait l’opération depuis le début.

Les fûts sont remplis à la pelle et manipulés à la main par une cinquantaine de membres de l’US Air Force. Ils portent des combinaisons blanches, des gants, des protèges cheveux et… des masques qualifiés de « chirurgicaux ». Après remplissage, les couvercles étaient soudés. C’est seulement à l’arrivée à Charleston, Caroline du Sud, que les fûts ont été signalés par la mention « Poison Radioactive Material » avant d’être convoyés sous escorte jusqu’au stockage de déchets radioactifs de Savannah River à une centaine de kilomètres de Charleston.

- Mise en fûts de terres plutonifères à Palomares. Photo Sandia National Laboratories

Le 24 mars, juste avant le départ du Boyce pour sa traversée de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique avec sa cargaison de fûts anonymes, l’état-major américain diffusait imprudemment le communiqué suivant (extrait) : « Le Boyce va se diriger vers les États-Unis plus tard dans la journée. Nous pensons que nous avons accompli notre mission de remettre la région de Palomares dans l’état où elle était avant l’accident. »

- Plateforme de regroupement des fûts. Photo US Air Force.

Le LT. George W. G. Boyce. Photo Collection William Zarkas

Après la découverte des trois premières bombes, les efforts des équipes de recherche se concentrent sur la bombe manquante, sur terre et en mer.

A terre, la problématique essentielle est de délimiter les zones potentielles. La première semaine, c’est difficile, les équipes de recherche ne disposent pas encore d’une cartographie précise de la région. A partir du 24 janvier, les premières informations en provenance de la reconnaissance aérienne arrivent. Chaque débris métallique est signalé. Il existe plusieurs théories sur le destin de la quatrième bombe perdue : la bombe serait entrée en collision en altitude avec une ferraille. A la suite du choc, les explosifs primaires auraient détonné et la bombe se serait abattue près des épaves des avions. Des recherches préférentielles sont menées dans la zone. La topographie des lieux est particulière. Elle est parsemée de trous, de crevasses et autres dépressions naturelles mais aussi de puits et de cavités issus d’anciennes activités minières artisanales, autant de caches possibles pour la bombe ou ses parties.

Début février, les chercheurs commencent à explorer ces endroits : ils sont balisés, scrutés. Ils font l’objet d’une détection radiologique et sont cartographiés. Le 23 février, un géologue arrive sur zone pour consolider les recherches. Cette traque se poursuit jusqu’au 3 mars. 15 km2 ont été explorés. Tous les objets découverts sont clairement identifiés à des débris d’avion, de leurs carlingues ou de leurs équipements. Aucun indice ne mène à la quatrième bombe. Ainsi, après l’examen de 232 « pièges » à bombe, il est décidé de renoncer aux recherches terrestres. Une autre piste semble prometteuse : selon le témoignage d’un pêcheur, le jour de l’accident, un parachute d’une longueur de 20 mètres est tombé du ciel et a disparu dans l’eau.

Le 8 mars, une semaine avant la localisation de la bombe et un mois avant sa récupération, l’ambassadeur américain Angier Biddle Duke et le ministre de l’Information espagnol Manuel Fraga Iribarne orchestrent un coup médiatique : ils se baignent dans la mer à Mojacar à une dizaine de km de Palomares en présence de 63 journalistes. A la sortie de l’eau Duke est ravi : « Si c’est ça la radioactivité, j’adore ça ! ».

La recherche maritime prend de l’ampleur. L’US Navy s’implique : 34 bateaux, 3425 hommes d’équipage, acousticiens et plongeurs sous-marins. 42 jours après l’accident, un écho significatif est repéré. Il correspond au témoignage du pêcheur. La trajectoire de la bombe est retracée. Tombée à une profondeur de 650 mètres, elle se pose sur le bord d’une crête sous-marine. Ensuite, probablement sous la force du courant, elle s’est glissée dans le sillon d’un canyon. Elle a ensuite poursuivi sa descente jusqu’à une profondeur de 777 mètres. Plusieurs fois, le sous-marin Alvin tente de suivre ses traces. Il est cependant, en raison de l’épuisement des batteries, forcé de refaire surface régulièrement, ce qui ralenti la recherche. Finalement, le 15 mars, deux semaines plus tard, l’objet tant convoité est nommé contact #261. Il semble être accompagné d’un parachute. Après l’échec d’un premier relevage, l’objet est encore une fois égaré. Le 2 avril, il est finalement relocalisé à 850 mètres de profondeur. Tout indique que l’objet fuyant est bien la bombe manquante. Pourtant, il reste caché sous ce qui ressemble à un parachute. Une récupération rapide s’impose. La bombe pourrait descendre jusqu’à une profondeur de 1200 mètres et ne plus être récupérable. Plusieurs tentatives de récupération échouent : un premier plan mène à une nouvelle perte de la bombe. Finalement, le 7 avril est le jour du succès : ce qui se révèle effectivement être la quatrième bombe perdue est hissée à bord de l’USS Petrel après 81 jours d’immersion, au terme d’une opération spectaculaire qui a duré trois mois et qui a empêché plusieurs centaines de bateaux de pêche d’exercer leur activité. Les pêcheurs se plaignent et réclament des indemnités. Même après l’enlèvement de la bombe, le poisson ne se vend plus.

En 2001, l’université de Séville publie dans la revue Environmental Pollution une étude inquiétante. Des prélèvements dans la zone critique soi-disant rendue à son état initial par les équipes américaines révèlent la présence de terres contaminées par environ 60.000 Bq de plutonium par m2. A titre de comparaison, en France, l’activité surfacique moyenne est de 50 Bq/m2 pour le plutonium. Autour du site nucléaire à vocation militaire de Marcoule dans la basse vallée du Rhône, elle est de 120 Bq/m2 avec des pics à 270 Bq/m2. Des traces de plutonium largement supérieures aux teneurs moyennes relevées sur le littoral espagnol sont détectées dans des algues. Le plutonium est soupçonné de migrer en mer à cause des orages et des inondations fréquents dans la région.

D’autres échantillons révèlent la présence d’américium 241 dans des teneurs importantes (entre 10.000 et 34.000 Bq/m2) notamment sur la plateforme où les fûts à destination des États-Unis ont été remplis et regroupés. En France l’activité surfacique moyenne de l’américium 241 est de 20 Bq/m2. L’américium, descendant radiologique du plutonium est plus toxique que son ascendant.

En 2010, des inspecteurs européens visitent le site de Palomares dans le cadre de l’article 35 du traité Euratom qui stipule que « Chaque État membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l’atmosphère, des eaux et du sol, ainsi que le contrôle du respect des normes de base. La Commission a le droit d’accéder à ces installations de contrôle ; elle peut en vérifier le fonctionnement et l’efficacité. » Ils constatent que la zone 2 qui comprend la plateforme de regroupement des fûts et le point d’impact d’une bombe dégradée est insuffisamment clôturée et apprennent que des chasseurs y viennent régulièrement pour tuer des lapins. La chair des lapins n’a jamais été analysée car les lapins ne constituent pas une part significative du régime alimentaire local. Ils apprennent aussi que, à la suite d’une chasse aux souvenirs, des débris métalliques ont été récupérés après le départ des troupes américaines dans la zone théoriquement interdite. Les rumeurs ne sont pas confirmées. Les temps ont changé. La zone 2 est maintenant convoitée par des promoteurs immobiliers pour construire des appart’ hôtels. La mission constate aussi que des collecteurs d’air destinés à mesurer les poussières radioactives ne sont pas en état de marche et apprend qu’après l’accident, à partir de 1988, des melons ont été cultivés sur cette parcelle. En conséquence, des plastiques agricoles jonchent le sol.

Dans la zone 3 adjacente, deux réservoirs d’eau ont été implantés pour arroser les melons cultivés dans la zone 2. La mission constate enfin que les cultures intensives et les lotissements se rapprochent des parcelles contaminées. Une maison est utilisée par CIEMAT (Ministerio de Ciencia y Innovación) comme garage et entreposage d’équipements divers. Le CIEMAT fait des carottages au-dessous de la maison inhabitée pour évaluer la progression de la contamination dans les sols souterrains.

Dans la zone 6, au nord-est de Palomares, les lapins sont nombreux et attirent là encore les braconniers. La sierra Almagrera est rocailleuse et escarpée. Le village de Villaricos est proche. Il n’y a pas d’activité agricole. La clôture est facilement franchissable. Le danger radiologique n’est pas clairement signalé. La mission d’Euratom apprend, toujours en 2010, qu’en bordure sud de la zone, un laboratoire pharmaceutique hollandais (Deretil) produit dans ses ateliers 40% des composés de son antibiotique Amoxicilline et qu’un promoteur anglais souhaite en bordure de la zone construire un lotissement avec vue panoramique sur la Méditerranée. Un « puesto de caza » est implanté sur une colline de la zone ; le poste de chasse sert à braconner les oiseaux.

Dans ses conclusions, la mission d’Euratom souligne que les zones 2, 3 et 6 risquent d’exposer les populations civiles à des doses supérieures à 1 mSv voire dans certains lieux supérieures à 5 mSv par an. La mission recommande que les clôtures soient renforcées et entretenues, que le programme de surveillance soit élargi à la chair des lapins braconnés qui font l’objet d’un commerce régional. Et surtout, la mission considère comme impératif l’enlèvement du plutonium et son stockage dans un lieu sûr sur le long terme. L’assistance des États-Unis lui paraît indispensable sachant que l’Espagne ne détient pas de centre de stockage pour des déchets radioactifs contaminés par le plutonium. La mission d’Euratom se fonde en particulier dans ses conclusions sur le fait que le plutonium et les autres contaminants radioactifs sont à vie très longue (24.000 ans pour le plutonium 239 et 432 ans pour l’américium 241).

L’après Palomares fait l’objet d’un suivi par le CIEMAT. Ce suivi a été cofinancé par les États-Unis jusqu’en 2009.

Le Palomares Radiological Monitoring Programme (PURP) reste discret sur les conséquences sanitaires de l’événement malgré 5000 prélèvements d’urine chez les habitants destinés à évaluer les teneurs en plutonium des organismes et la cinétique d’élimination. D’après le CIEMAT, 11% des 1000 habitants sous observation sont contaminés par le plutonium issu de l’accident sans que les teneurs constatées puissent déclencher des cancers. Dans un article paru il y a 2 ans dans la Revista Clinica Española, deux médecins d’Almeria déplorent que depuis 1966 il n’y ait eu aucune étude épidémiologique digne de ce nom sur les effets de l’accident.

Le CIEMAT est plus conclusif sur la contamination des sols. Démarrées en 2007, des investigations de terrain sur une zone globale de 660 ha ont abouti à l’interdiction de toute activité agricole, de loisirs ou résidentielle sur une emprise de 41 ha où les teneurs en plutonium sont les plus élevées. La CIEMAT procède régulièrement à des prélèvements d’air, de végétaux, de lait, de viande de chèvre et de mouton et d’escargots. Il a aussi bénéficié de fonds européens pour analyser les sédiments marins, les poissons et les crustacés au large de Palomares. Force est de constater qu’à ce jour, malgré les demandes d’élus régionaux, les résultats ne sont pas mis dans leur intégralité à la disposition du public. Cette lacune pourrait avoir des conséquences sanitaires et sociales graves dans une région qui depuis 1966 a été transformée par le tourisme intensif et où le prix du foncier a subi une accélération foudroyante.

Les travaux du CIEMAT validés par le Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ont servi à alimenter les échanges entre le gouvernement espagnol et celui des États-Unis et à justifier l’urgence d’une reprise en main des parcelles polluées et de leur assainissement. Ces échanges ont abouti le 19 octobre 2015 à la signature d’un accord de principe par John Kerry, Ministre des Affaires Étrangères sous la présidence de Barack Obama et son homologue José Manuel García-Margallo selon lequel 28.000 m3 de terres contaminées par le plutonium seront décapées et transportées par mer aux États-Unis depuis le port de Carthagène avant d’être définitivement stockées dans un site dédié au sein du désert du Nevada.

En novembre 2018, le président Donald Trump a déclaré qu’il n’était pas « lié par les engagements pris par l’administration précédente et qu’il n’avait pas l’intention de reprendre les négociations bilatérales [avec l’Espagne] à ce sujet ». Le coût global de l’opération est estimé à plus de 600 millions d’euros.

Une deuxième inspection des experts d’Euratom est programmée dans le courant de l’année 2019.

Imprimer cet article

Imprimer cet article