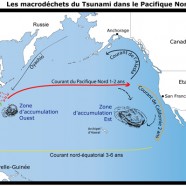

Des millions de passagers clandestins tournent autour de l’Océan Pacifique

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°16

Déchets en mer

After choc n°2. Ce communiqué fait suite à l’After choc n°1 consacré aux déchets terrestres du séisme et du tsunami japonais.

L’After choc

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°15

Les catastrophes climatiques, géologiques ou anthropiques produisent en quelques secondes, heures ou jours des volumes de déchets tels que les institutions sont incapables de les traiter avec les moyens ordinaires. La rupture des « lignes de vie » – l’eau, l’électricité, les voies de transport et de communication – plonge les survivants dans un désarroi profond. L’accumulation de gravats et de déchets aggrave le choc des populations et diffère les premiers pas du retour à la normale.

Soyez au courant

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°14

La mer est toujours considérée comme une poubelle. Les lâchers radioactifs japonais sont renforcés par le relâchement de la vigilance. Ce qui se passe dans l’Océan Pacifique est peut-être inéluctable. Ce n’est pas pour autant excusable et banalisable comme le font bien des scientifiques experts en dispersion et en comparaisons hasardeuses. Une telle pratique serait impossible dans l’Atlantique du Nord Est. Les Etats-Membres de la convention OSPAR y suivent pas à pas le lent cheminement jusqu’en Arctique de l’iode 131, du césium 137 et du plutonium rejetés par les installations nucléaires dans la Manche et la Mer du Nord.

La France est mouillée

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°13

Grâce à l’aide technologique de la France, le Japon a ouvert en 1970 à Tokaï-Mura au Sud de Fukushima une usine pilote de retraitement de combustibles irradiés.

En 1987, la Cogema, COmpagnie GEnérale des MAtières nucléaires a signé un contrat de 1,4 milliard de francs soit 213 millions d’euros pour aider à construire une nouvelle usine de retraitement, réplique de l’usine de La Hague, à Rokkasho-Mura, au Nord de Fukushima. Elle devait rentrer en service en 2005 mais aujourd’hui encore les retards s’accumulent. En conséquence, le site accidenté de Fukushima-Daiichi héberge aussi une piscine de combustibles irradiés commune à ses six réacteurs. Elle est sursaturée et sert de stockage tampon en attendant la mise en route de l’usine de Rokkasho-Mura. Le vice-président de Tepco, Tokyo Electric Power Company, déclarait en 2002 alors que se multipliaient au Japon les référendums locaux hostiles au nucléaire que « l’extraction du plutonium était vitale ». L’usine de Rokkasho doit servir en effet à extraire le plutonium des combustibles irradiés et à le réinjecter dans les combustibles neufs, associé à de l’uranium enrichi, sous forme de Mox. En attendant l’éventuelle entrée en fonction de l’usine de Rokkasho-Mura, c’est la France qui fournit le Mox aux réacteurs japonais. Le 10 mars 2011, la veille du séisme, Areva annonçait au Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sûreté Nucléaire le départ imminent d’un convoi maritime de Mox entre Cherbourg et le Japon…et le réacteur n°3 de Fukushima-Daiichi.

Extension du domaine de la catastrophe

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°12

La teneur extravagante en iode 131 à quelques centaines de mètres de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi provient du lessivage vers la mer des eaux de refroidissement mobilisées par les pompiers et sauveteurs. Il n’y a pas à Fukushima et dans les INB françaises – Installations Nucléaires de Base- de dispositifs de collecte de ces eaux de refroidissement alors que n’importe quel entrepôt de produits chimiques doit légalement être doté d’un bassin de collecte des eaux d’extinction d’incendie. La teneur en iode 131 provient aussi des dépôts de poussières radioactives consécutifs aux explosions dans les hauts des îlots nucléaires à savoir les bâtiments, réacteurs et piscines. L’iode 131 est un des indicateurs de pollution. D’autres mesures montreront plus tard des écarts semblables pour ce qui concerne le césium 137 et le plutonium.

Une catastrophe aussi pour les dauphins et les baleines

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°11

Plusieurs espèces de petits et grands cétacés fréquentent les eaux côtières de l’Est du Japon et sont dans la zone d’influence des effluents radioactifs liquides et atmosphériques rejetés par la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi.

Il s’agit en particulier des cachalots, des rorquals de Bryde, des rorquals de Minke, des marsouins de Dall et des dauphins. Leur durée de vie, leur régime alimentaire et leur position au sommet des chaînes alimentaires marines les exposent tous à la bioaccumulation des polluants chimiques et radioactifs.

Stress test et crash test

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°10

Position de Robin des Bois sur la réévaluation des études de Sûreté des Installations Nucléaires de Base en France.

Au-delà des réacteurs nucléaires, d’autres installations comme les usines de fabrication des combustibles et l’usine de retraitement des combustibles irradiés de la presqu’île de La Hague près de Cherbourg doivent être ciblées.

Contamination radioactive des poissons

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°9

Contrôle radiologique des poissons et autres produits de la mer pêchés dans le Pacifique du Nord Ouest.

Les autorités françaises et européennes ne semblent pas avoir pris la mesure de toutes les difficultés soulevées par le contrôle des poissons et autres produits de la mer susceptibles d’être contaminés par les dépôts atmosphériques et les rejets liquides radioactifs dans les eaux côtières et hauturières du Pacifique du Nord Ouest. C’est la zone de production la plus productive de l’Océan Mondial. Elle est exploitée par les flottes du Japon, de la Chine, de la Corée du Sud, de Taïwan et de la Russie. La pêche IUU – illicite, non déclarée et non réglementée- y est très active.

Un réseau mal balisé en France

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°8

La France est prospère en nucléaire et indigente en dispositifs de détection de la radioactivité.

Le réseau de balises de détection radiologique disséminé sur le territoire français est d’une pauvreté absolue même si on y ajoute la poignée de balises contrôlée par des laboratoires indépendants de l’IRSN. Il n’y en a même pas une par département. Pour être informé sur les élévations anormales de la radioactivité, mieux vaut vivre en Belgique. Il y a une balise tous les 20 km. Le renforcement de la couverture du réseau de télémesure est à l’évidence indispensable pour repérer au plus vite les pics locaux de radioactivité qui peuvent être causés par des accidents de transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes, des actions de malveillance, des dysfonctionnements dans les installations nucléaires ou industrielles mettant en œuvre des sources radioactives sur le territoire français, dans les pays voisins et éloignés. Le périmètre de ce réseau est exclusivement terrestre, le domaine maritime est oublié. L’IRSN souhaite dans les années à venir atteindre la densité de balise observée en Belgique et en Allemagne ; encore faut il qu’il en ait les moyens financiers.

Au dessous de tout !

Séisme et tsunami au Japon

Communiqué n°7

Les VRP de l’EPR continuent malgré la tragédie en cours à vanter les mérites d’un nucléaire sûr, comme après Tchernobyl.

Reléguant le Japon au rang du tiers-monde technologique, soulignant les dangers d’une filière périmée, la présidente d’Areva et le ministre de l’Industrie tentent dans les décombres de sauver la face et les billes du nucléaire français.

Ils oublient que l’Etat français et Areva sont depuis 3 décennies les principaux fournisseurs de l’uranium enrichi qui alimente l’ensemble des réacteurs japonais. Dans le cadre de ce partenariat affiché et solidaire, la France a livré à Tepco (Tokyo Electric Power COmpany) du combustible Mox, mixte d’uranium et de plutonium et contribue ainsi à la complexité et à la radiotoxicité de la crise.